Friedrich von Gentz : l’ordre des puissances contre le droit des gens Commentaires

lundi 26 décembre 2005Par Marc BELISSA Paris X Nanterre - CHISCO

Ce texte se place dans le cadre d’un travail sur le concept d’ordre européen à l’époque révolutionnaire et consulaire qui a été présenté pour l'Habilitation à diriger des recherches en 2005. J’ai déjà eu l’occasion de présenter dans plusieurs colloques un aperçu de ces recherches. Je voudrais ici reprendre à partir d’extraits du texte de Gentz « De la paix perpétuelle » les éléments d’une études publiée sous une autre forme dans La Plume et le Sabre Mélanges Jean-Paul Bertaud, Presses de la Sorbonne, 2002.

Quel est l’intérêt de ce texte de Gentz ?

La pensée contre-révolutionnaire est non seulement intéressante en elle-même mais peut-être encore plus en ce qu’elle nous permet de comprendre « l’autre camp ». En l’occurrence l’apologie par Gentz de ce que j’appelle « l’ordre des puissances » nous renseigne sur le droit des gens et sur la perspective cosmopolitique, causes selon lui de la destruction de l’ordre européen. Enfin, la pensée de Gentz est intéressante car elle fonde en grande partie cet « ordre oppresseur des puissances » mis en place au Congrès de Vienne, lui même matrice de l’ordre international des XIXe et XXe siècles. Ce qui se noue dans le débat sur la paix perpétuelle dans les années 1795 et 1800 auquel participe Gentz, c’est justement selon moi le passage d’un ordre européen intégrant la notion de droit naturel des gens à un ordre international qui le rejette.

Le texte

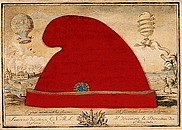

Le texte dont les extraits suivent s’intitule « De la paix perpétuelle » a été réédité dans la collection Thesaurus de la philosophie du droit par Mouchir Aoun chez Vrin en 1998.

Ce texte — dont le format est celui d’un grosse brochure environ 40 pages dans un format actuel — est paru en décembre 1800 dans l’Historisches Journal fondé l’année précédente par Gentz grâce aux subsides prussiens et autrichiens. C’est à la lecture des écrits contre-révolutionnaires de Mallet du Pan, de Francis d’Ivernois et de Mounier que Gentz a conçu le projet de son journal. J’ai abordé ces auteurs dans un autre texte présenté à Vizille lors des journées d’études en hommes à Soboul, Godechot et Suratteau. Je vous y renvoie, il vient de paraître.

Le texte de Gentz se présente comme une réponse critique au Projet de paix perpétuelle de Kant publié en 1795 et qui a depuis cette date été largement discuté en France et en Allemagne. Je vais essayer de vous montrer comment ce texte s’insère dans ce que j’ai appelé le "moment" de « remise en ordre consulaire » et en quoi la pensée de Gentz est révélatrice d’une volonté de clore le débat des Lumières sur la paix perpétuelle et d’une idéalisation de l’ordre européen d’Ancien Régime qui est à mettre en parallèle avec ce que l’on pourrait appeler le moment de « déconstruction des Lumières » qui se manifeste sous le Consulat (voir par exemple sur la question de l’unité du genre humain dans le débat sur le rétablissement de l’esclavage).

Le contexte

Dès la fin de 1794, il est clair pour les contemporains que la République française ne peut plus être vaincue militairement, ou du moins qu’il est impossible de concevoir un retour à l’Ancien Régime sur la base d’une défaite militaire française. Les puissances coalisées ne se font d’ailleurs guère d’illusions : la guerre a plutôt pour objectif de contenir l’expansion de la République, ou d’obtenir une restauration monarchique qui assurerait une paix fondatrice d’un nouvel ordre européen1. L’existence d’une république puissante et ambitieuse pose un problème de fond pour la redéfinition de l’ordre continental. En effet, les républiques de l’Ancien Régime étaient des États faibles, intégrés dans le système des puissances monarchiques, et dépendantes de la garantie octroyée par celles-ci. L’irruption d’une puissance républicaine dont les fondements idéologiques sont objectivement et subjectivement en opposition avec les bases politiques de l’ordre européen d’Ancien Régime induit une réflexion sur la rupture provoquée par la Révolution française. Pour tous les commentateurs, il est évident que l’ordre d’Ancien Régime a vécu et que rien encore n’est venu le remplacer. La période directoriale et consulaire est donc pensée comme une période de transition entre deux ordres européens2.

De la paix de Bâle à la paix d’Amiens, un grand débat sur l’avenir de l’Europe s’engage donc en France, en Angleterre, en Allemagne, en Italie. Des contre-révolutionnaires aux partisans de la France, les mêmes questions se posent : la Révolution a bouleversé de fond en comble l’ancien ordre des choses et notamment l’ancien système de l’équilibre, par quoi faut-il le remplacer ? Cette question en détermine d’autres : quelle paix pour l’Europe ? Est-il possible d’intégrer la République française dans un nouvel ordre européen ou celui-ci n’est-il possible qu’après une restauration monarchique ? La paix générale est-elle un objectif raisonnable ou la situation de transition créée par la Révolution implique-t-elle l’adaptation à une période plus ou moins longue de guerre continentale ? Cet ensemble d’interrogations se ramène en définitive à une seule : comment "finir" la Révolution en Europe ? Comment stabiliser l’ordre continental ? Ces questions sont âprement discutées de 1795 à 1800, en particulier en Allemagne, en relation avec, d’une part, la paix de Bâle et d’autre part, avec la publication du Zum Ewigen Frieden de Kant3. J. Droz parle d’une véritable "guerre de plumes" pour caractériser ce débat et L. Calvié écrit que "de la paix de Bâle à celle de Lunéville, l’intellectualité allemande de Schiller aux premiers romantiques en passant par les Jacobins et Hölderlin, tourne sans cesse autour de la triple question de la révolution, de la guerre et de la paix"4. Dans ces années décisives paraissent ainsi les textes de Fichte (L’État commercial fermé, 1800), de Görres (La paix perpétuelle, un idéal, 1797), ou encore ceux d’Oelsner (les Préliminaires de la paix publié à partir de 1795) et de Riem (Situation et intérêts politiques de l’Europe et l’Europe dans ses relations politiques et financières, 1795)5.

Selon Joël Lefebvre6, ce débat connaît une inflexion entre 1798 et 1800. L’année 1798 marque l’apogée de la problématique kantienne, on assiste ensuite à un "effritement" de cette approche. 1800 est marqué par la montée du pessimisme : Fichte abandonne la perspective kantienne pour adopter un point de vue national. Görres rejette l’idée de la mission émancipatrice de la France, et "Schiller évoque le globe terrestre livré aux tendances belliqueuses et aux appétits impérialistes : il n’y a plus de place dans le monde pour la liberté, le bonheur et la paix, et le seul refuge est dans l’Art et la littérature"7. On assiste alors au basculement d’une partie des intellectuels allemands du "cosmopolitisme à l’État monarchique national" annoncé par la publication en 1799 de La chrétienté et l’Europe de Novalis. A travers sa vision idéalisée d’un Moyen-Age caractérisé par l’unité chrétienne et la hiérarchie sociale, c’est en fait "une profonde réorganisation de l’Europe sur des bases à la fois antirévolutionnaires et antifrançaises qui est proposée".

L’auteur

Qui est Gentz ? Friedrich von Gentz est né en 1764 à Breslau, il fait des études à Königsberg où enseigne Kant, puis devient Kriegsrat (conseiller militaire du roi de Prusse) de 1785 à 1802. Il passe par la suite au service de l’Autriche et joue un grand rôle comme conseiller de Metternich lors du Congrès de Vienne. A l’image d’une partie des intellectuels allemands8, Gentz est converti à la contre-révolution par la lecture des Réflexions de Burke, il est influencé par la suite par les écrits de Mallet du Pan ou d’Ivernois contre la Révolution française. En 1799, il fonde l’Historisches Journal. C’est dans celui-ci qu’il publie, en décembre 1800, De la paix perpétuelle.

Analyse

Le texte est divisé en deux parties. Dans la première, Gentz entend montrer que la paix perpétuelle, ne peut être autre chose qu’un idéal de la raison, mais certainement pas une perspective politique. Dans la seconde, il énumère les causes de l’impossibilité de la paix et analyse la rupture provoquée par la Révolution française dans le système des États européens.

Gentz contre la paix perpétuelle

Extrait 1 : Friedrich von Gentz "De la paix perpétuelle", traduction de Mouchir Basile Aoun, Paris, Vrin, 1998, p46-49.

« La paix perpétuelle, ou plutôt la constitution du droit des gens (die völkerrechtliche Verfassung) entre les États qu’on a coutume de considérer comme la base de la paix perpétuelle n’est pas une chimère arbitraire issue d’une imagination poétisante et rêveuse, mais une idée sérieuse, profonde, grandiose, une tâche précise, voire une exigence de la raison, un résultat nécessaire du développement progressif de nos concepts de droit, d’ordre et de moralité dans le grand Tout de la communauté humaine (in dem großen Ganzen der Menschenverbindung). De même qu’aucun droit parfait entre les individus n’est pensable aussi longtemps qu’ils n’entrent pas dans une société légale et ne cherchent pas dans un pouvoir légitime supérieur la garantie entière de leurs exigences mutuelles et des limitations réciproques de ces exigences, de même, aucune communauté parfaite de droit ne peut s’instaurer entre des sociétés indépendantes aussi longtemps qu’une législation universellement valable ne détermine pas leurs rapports juridiques, qu’une Cour suprême ne se prononce pas sur leurs conflits d’après les dispositions de cette législation et qu’un pouvoir exécutif suprême n’accorde pas considération et entrée en vigueur aux sentences de cette Cour. Jusque là, le rapport mutuel dans lequel se trouvent les États est et demeure, au regard du droit des gens, un rapport d’anarchie. Les traités par lesquels ils cherchent, de temps en temps, à dégager de cette anarchie tel ou tel point particulier ou encore leur situation réciproque toute entière ne sont d’aucune manière un équivalent suffisant à une Constitution sociale (gesellschaftliche Verfassung) tout à fait précise. Des traités de ce genre ne peuvent que répondre à la nécessité du moment, et jamais à des conjonctures plus lointaines de l’avenir, jamais à tous les litiges cachés dans les profondeurs de cet avenir. Et, quand ils le pourraient, la nécessité la plus fondamentale d’une garantie véritable des droits leur échapperait toutefois : ils ne lient que dans la mesure où la volonté unilatérale de ceux qui les ont conclus leur reconnaît force d’obligation ; là où ils devraient être le plus opérants, c’est là qu’ils sont le plus impuissants. Tout notre droit des gens actuel n’est rien d’autre qu’une suite incohérente de tels traités défectueux ; qui ne sont qu’une simple introduction à un droit des gens véritable. Le règlement de chaque question épineuse doit être cherché dans une sphère qui ait absolument quelque chose de commun avec la sphère juridique. Il n’est rien de plus étranger à une controverse juridique que la puissance des armes ; et pourtant, la puissance des armes demeure l’unique et définitif tribunal pour tout procès ayant trait au droit des gens. Tant qu’il lui est permis d’élever sa voix, la raison s’insurge contre une telle Constitution irrationnelle. Des profondeurs désolantes de ce désarroi inévitable, de ces luttes toujours déplorables, mais aussi toujours réitérées et inévitables, elle s’exclame d’un ton implorant : il ne doit pas y avoir de guerre ! Et parmi les motifs sur lesquels la raison fonde son vénérable verdict, celui ci — plus puissant encore que tout ce que peuvent prescrire l’amour des hommes et les sentiments de délicatesse, la sagacité politique et le souci d’entretenir et d’épanouir, à pas cadencés la culture de la société, le désir ardent d’ordre, de stabilité et d’harmonie constante dans le grand État universel — occupe la plus haute place : il ne doit pas y avoir de guerre, car la guerre livre le droit sacré à la merci du hasard et de l’arbitraire. L’idée d’une situation dans laquelle les questions juridiques litigieuses seraient uniquement tranchées par des moyens juridiques et où la guerre serait à jamais bannie de la société, ne mérite pas d’être ridiculisée comme une pieuse utopie. Même si l’inaccessibilité d’un tel état pouvait être rigoureusement prouvée non pas simplement dans le temps présent, mais pour toute époque future, il incomberait néanmoins aux plus sages et aux meilleurs de notre espèce de s’occuper sérieusement, de temps en temps, des conditions sous lesquelles ce bien politique suprême sur terre serait à réaliser. Dans l’ordre moral mondial, on peut avoir des objectifs auxquels aucun moyen ne convient dans la sphère du réel. Entre les revendications de la raison et les forces limitées de la nature peut se creuser une faille infranchissable. Mais étudier une telle dissonance, bien que tout en indique le caractère insurmontable, s’attacher à une grande pensée, bien qu’il n’y ait aucun espoir de la transformer en réalité dans un avenir plus heureux, et continuer à voir le ciel au-dessus de nous, quand bien même tout autour de nous une nuit impénétrable enveloppe la terre : voilà notre vocation évidente et pourtant notre consolation la plus noble. (…) Il n’est donc pas inutile de montrer comment et pourquoi la paix perpétuelle doit demeurer un idéal éternel de la raison et, pourtant, jamais plus que cela ; de montrer aussi que cette contradiction apparente n’ébranle cependant pas les bases fondamentales de l’ordre moral mondial ; et de montrer enfin que, même si la politique la plus habile ne fait que se désespérer, au bout du compte, en examinant ce grand problème, l’on doit encore trouver dans la force englobante et salvatrice de la loi morale un secours et une délivrance face à cette désespérance même. »

Pour Gentz, "la paix perpétuelle, ou plutôt la constitution du droit des gens entre les États, qu’on a coutume de considérer comme la base de la paix perpétuelle, n’est pas une chimère issue d’une imagination poétisante et rêveuse", elle est "une exigence de la raison"9. Mais elle doit "demeurer un idéal éternel de la raison" et "jamais plus que cela"10. Pourtant, cette contradiction ne remet pas en cause, selon lui, "les bases fondamentales de l’ordre moral mondial". Alors que Kant définit la paix comme une perspective pratique qui résulte d’un mouvement objectif de l’humanité vers une "constitution cosmopolitique parfaite", Gentz n’y voit qu’un idéal de la raison pure. Le passage de la perspective à la matérialisation de la paix passe chez Kant par la réalisation des six articles préliminaires de la paix perpétuelle11. Rien de cela chez Gentz qui, non seulement ne croit pas en la possibilité de construire des passerelles entre le système politique européen et la paix perpétuelle, mais qui refuse l’idée que la paix puisse être un impératif catégorique.

Selon Gentz, tous les projets visant à construire la paix perpétuelle se ramènent en définitive à quatre propositions fondamentales : la "monarchie universelle" ou le "super-État", l’État fermé, une fédération de peuples libres fondée sur un droit des gens et un droit cosmopolitique déclarés, et enfin un gouvernement mondial, expression d’une communauté fédérative des nations dotée d’un pouvoir législatif, exécutif et judiciaire.

La "monarchie universelle" ne peut être un facteur de paix que si elle réalise la fusion de tous les États en un seul. Or, cet objectif est irréalisable du fait de l’impossibilité matérielle d’unifier tous les hommes séparés par des frontières naturelles. S’il existait ne serait-ce que deux ou trois États universels, la guerre serait le lot commun de ces États. Même si l’Europe parvenait à s’unir en un seul État, elle ne représenterait qu’une fraction de l’humanité. Par ailleurs, un super-État amènerait nécessairement des dissensions internes centrifuges. Mais si Gentz refuse l’idée du super-État, il est néanmoins favorable au principe de réunification qu’il voit à l’œuvre tout au long du XVIIIe siècle. A l’instar de ceux que j’ai appelé ailleurs les partisans des "États massifs"12, Gentz considère que l’élimination des petits États par les grands et la constitution d’États puissants, massifs et stables est un facteur favorisant la paix en Europe. Il s’élève contre le topos des Lumières selon lequel la situation des peuples dans les petits États est plus enviable que dans les grands. Le Reunionprinzip — qualifié de "loi naturelle du cours politique du monde" — va dans le sens d’un "plein développement de l’humanité", car "la très grande multiplication des États contredit le processus naturel et très bénéfique de la formation de l’homme"13. Les deux manifestations les plus éclatantes de cette loi naturelle ont été la partition de la Pologne et la Révolution française. Indépendamment des considérations morales sur la légitimité de la Révolution française et des malheurs de la guerre encore en cours, Gentz voit dans ces deux manifestations du Reunionprinzip les seuls aspects positifs des bouleversements induits par le système de partition : "le fait que les États soient devenus moins nombreux, est un pas vers la concorde, l’un des germes d’une future constitution pacifique du système international, donc, un bien pour l’humanité. Ce résultat, aussi important pour le progrès de la culture que pour la réduction des guerres, est peut-être l’unique bénéfice, certes payé très cher, que la société humaine dans son ensemble retirera des terribles convulsions des dix dernières années14".

Gentz passe ensuite à la deuxième proposition : celle de l’isolement des États. L’idée avait été traitée par Fichte dans un ouvrage qui venait d’être publié : L’État commercial fermé. Fichte tentait de concevoir un ordre européen pacifique fondé sur l’isolement commercial volontaire des États. En se fermant au commerce extérieur, les États pleinement autonomes et délimités par des frontières naturelles pourraient rejeter le mercantilisme et les conflits qui en découlaient. Cet isolement aurait pour but de permettre un développement intérieur tourné vers la satisfaction des besoins de tous et aurait assuré à chaque habitant un revenu suffisant. Un tel projet impliquait une économie intérieure entièrement dirigée et un monopole draconien de l’État sur les échanges extérieurs. Gentz rejette le projet en bloc et ne semble pas le considérer avec beaucoup de sérieux. En se fermant, les États nieraient la sociabilité inhérente à l’homme et tariraient la source de la perfectibilité. Une paix acquise au prix de l’enfermement ne serait pas un bien mais une régression dans l’histoire de l’humanité, et si la guerre "était rattachée pour toujours à l’existence de cette grande communauté des peuples, alors, nous devrions la supporter comme on supporte un lourd tribut pour jouir des avantages, infiniment prépondérants, d’une constitution civile"15.

L’idée d’une "fédération libre" ou d’une "constitution fédérative entre les États" est, selon Gentz, celle qui mérite le plus de réflexion. Il place sous cette dénomination tous les projets de paix prévoyant — à l’instar de celui de l’abbé de Saint-Pierre — un congrès permanent chargé d’arbitrer les conflits entre les États fédérés. Les objections avancées par Gentz sont classiques : l’absence d’une autorité exécutive dotée d’un pouvoir de coercition rend toute fédération d’États souverains impuissante à maintenir la paix. A l’idée de fédération, Gentz oppose le système de l’équilibre, nous y reviendrons.

Extrait 2 : Ibidem, p. 70-72.

« Le quatrième et dernier chemin sur lequel nous conduit une réflexion relative à la possibilité d’une paix perpétuelle, est celui d’une Constitution formelle du droit des gens en quoi les pouvoirs législatif, judiciaire et exécutif se réuniraient en un organe suprême de la volonté collective. C’est seulement en une telle Constitution que sont réunies toutes les conditions de cette grande mission. C’est seulement en une telle Constitution que chaque État entre avec tout autre dans un rapport parfaitement ordonné rapport tel qu’il soumet à la législation civile l’ensemble des membres d’un grand État unifié. Une Cour suprême qui tranche tous les procès ayant trait au droit des gens selon des lois immuables et qui, revêtue des pleins pouvoirs, fait exécuter ses sentences, comme le juge du Civil la sienne, offre seule la garantie universelle sans laquelle aucune société, et partant, également aucune société d’États, ne parvient à une existence juridique au sens plein du terme. Malheureusement, cette, Constitution la seule qui soit satisfaisante , est une chimère ; elle sera et restera une éternelle chimère, car 1 Pour réaliser l’idéal de la paix perpétuelle, elle devrait pouvoir embrasser tout le globe terrestre. Un système fédératif parfaitement développé qui ne comprendrait qu’une partie des contrées de la terre ne représenterait en aucune manière une garantie totale pour la paix. L’état de nature entre les peuples ne cesse d’exister que lorsque ceux ci sont capables de s’associer tous en un seul État ; chose qui, tout bonnement, est impossible. 2. Même pour un nombre considérable de peuples, et surtout de grands peuples, un système fédératif parfait ne se laisse instaurer en aucun cas. Une société de petits États unis par un intérêt commun peut, assurément, sous une telle Constitution, vivre et prospérer. Mais si le système fédératif devait s’appliquer aux grands États, si l’Europe (en suivant non pas par exemple le plan insuffisant de Saint Pierre, mais au sens que nous avons ici adopté et qui est seul défendable) devait se métamorphoser en une vraie république fédérative, alors, le Sénat suprême de cette république colossale devrait être investi d’un pouvoir tel qu’il ne pourrait être confronté au pouvoir de chaque État particulier chose qui, derechef, est tout bonnement impossible. 3. Si, enfin, dans un État fédératif aussi colossal — même tel que, seule encore, l’Europe le construirait — l’on pouvait imaginer un pouvoir suffisamment grand pour substituer sa sentence judiciaire aux satisfactions particulières des divers États, même alors (et cette considération concerne aussi la valeur simplement idéale du projet), il n’y aurait aucune paix perpétuelle entre les peuples. Car il est impossible de supposer que chaque État particulier se soumette volontairement aux sentences de la Cour suprême. De même que, à l’intérieur des États, on use très souvent de la force pour faire exécuter le droit, de même, dans les procès entre les États membres, s’imposerait, encore plus fréquemment que dans les rapports privés, la nécessité d’accorder à la sentence judiciaire la garantie de son exécution grâce à des mesures coercitives. Or, les mesures coercitives contre, un État ne sont rien d’autre que la guerre ; par conséquent, la guerre serait, même dans cette Constitution, inévitable. Ainsi est il pleinement établi qu’il n’y a absolument pas de plan pour la paix perpétuelle qui tienne debout, ne serait ce qu’en idée et sans penser encore aux difficultés d’exécution. Ce résultat accablant semble inculper non pas simplement l’humanité mais, dans une certaine mesure, tout gouvernement de l’univers. »

Enfin, Gentz rejette la possibilité d’un gouvernement des nations doté d’une constitution civile, car pour être un moyen de la paix perpétuelle, un tel gouvernement devrait couvrir la terre entière, ce qui est contraire à la diversité fondamentale des êtres humains. Un gouvernement fédératif ne peut s’appliquer qu’à une fédération de petits États et non aux grands. Le modèle américain ne convainc pas Gentz qui en prédit l’éclatement à brève échéance.

La conclusion tombe : "ainsi est-il pleinement établi qu’il n’y a absolument pas de plan pour la paix perpétuelle qui tienne debout, ne serait-ce qu’en idée et sans penser encore aux difficultés d’exécution"16.

En faisant l’analyse de ces quatre propositions fondamentales, Gentz entend mettre un point final au débat des Lumières sur la pacification des relations entre les peuples. L’expérience théorique et pratique du XVIIIe et de la Révolution française, les tentatives philosophiques et politiques pour transformer effectivement le système des États européens et celui de leurs relations, aboutissent non seulement à la négation du paradigme de la paix perpétuelle, mais encore plus au refus de la perspective de la limitation des conflits par un droit de type transcendant.

La guerre perpétuelle

Gentz ne se contente pas de théoriser la fin du paradigme de la paix perpétuelle, il se livre à une défense de la place de la guerre dans l’ordre naturel et social.

Extrait 3 : Ibidem, p. 76-78.

« En rendant ce contrat universel impossible en raison des limites qu’elle a assignées aux forces de l’homme, la nature a en quelque sorte proclamé que paix perpétuelle était chose absurde. En destinant la société humaine à un inévitable partage, elle a aménagé la zone du droit à l’intérieur de limites qui, certes, peuvent éventuellement être repoussées, mais qui, jamais, ne seront complètement effacées. En chaque État, tous les rapports juridiques sont déterminés par la Constitution juridique (gesetzliche Verfassung), mais, entre eux, les États ne peuvent édifier aucun ensemble complètement organisé selon des lois positives. Ils ne vivent pas, comme on le pense habituellement mais à tort, dans l’état de nature, mais dans une constitution sociale imparfaite. Leurs relations sont comparables aux rapports qu’ont entre eux les individus dans une société civile où, assurément, peuvent être conclus des accords valides ; mais, comme il n’existe entre eux aucune institution régissant la totalité de l’existence juridique, les contrats, qu’ils soient effectifs ou possibles, qu’ils soient passés, présents ou à venir, peuvent toujours être rompus. C’est pourquoi, si les États peuvent toujours, provisoirement, éviter que la guerre n’éclate entre eux, ils ne peuvent jamais l’éviter définitivement. Perçue sous cet angle, là guerre ne peut évidemment être désignée que comme un mal relatif. En comparaison des maux terribles auxquels est vouée la société humaine en raison de son imperfection, la guerre mérite d’être considérée comme un bien. La tendance originelle de la raison et le sentiment du juste constituent en l’homme une aspiration à la garantie générale et totale de ses droits, garantie qui ne peut être obtenue qu’au moyen d’une union juridique universelle entre tous les habitants de la terre. Une telle union, on le sait, est impossible. Cependant, quand un nombre déterminé d’hommes s’unissent pour former un peuple et se soumettent à la loi commune, la Constitution juridique d’un État se trouve érigée. On est donc fondé à penser que, pour mettre un terme, sur la terre, à l’horrible état de nature qui révolte la raison, il doit se former une pluralité d’États, puisqu’il est littéralement impossible d’obtenir un État unique. Cependant, lors même que la guerre est évacuée de la sphère particulière de chaque État, il n’est pas sûr du tout qu’elle se laisse exclure de manière durable entre les divers États. Tel est donc le prix que l’humanité devra consentir à payer pour accéder au bonheur de vivre sous une Constitution juridique. Avouons que ce n’est pas un bienfait négligeable que, par l’instauration des États, la guerre — qui, à l’état de nature, caractérisait en permanence les rapports entre les individus — soit extirpée du sein de la société humaine et qu’elle soit transportée aux frontières qui, désormais, séparent légalement les territoires des différents États. On doit ainsi considérer les guerres entre les États comme des exutoires : grâce à elles, les penchants haineux des hommes, au lieu lorsqu’ils se manifestent, de donner lieu à des rapports de forces dévastateurs qui signifient la négation même des relations juridiques, se concentrent en des lieux précis et leur énergie est comme canalisée par les voies de la guerre. En dépit de toutes les horreurs qu’elle enfante, la guerre apparaît ainsi comme le garant de l’unique Constitution juridique possible entre les hommes. Aussi paradoxal qu’elle puisse paraître, une vérité indéniable s’impose : sans la guerre, il n’y aurait pas de paix sur terre. »

L’espèce humaine est, à l’instar de certains animaux, destinée à la guerre. C’est la nature elle-même qui a proclamé "que la paix perpétuelle était une chose absurde"17. En séparant les hommes, la nature a permis que se constituent des zones de droit à l’intérieur des sociétés humaines, mais elle ne peut permettre d’éliminer un état de guerre perpétuel entre les États. L’originalité de Gentz par rapport aux théories classiques du droit des gens est qu’il ne conçoit pas l’état de guerre entre les États comme un état de nature, mais comme l’expression d’une "constitution sociale imparfaite"; "c’est pourquoi, si les États peuvent toujours, provisoirement, éviter que la guerre n’éclate entre eux, ils ne peuvent jamais l’éviter définitivement"18. La guerre n’est donc qu’un "mal relatif", elle peut même être considérée comme un bien, car elle est le prix que l’humanité doit payer pour jouir d’une constitution juridique interne. Les guerres entre les États sont des exutoires ; "grâce à elle, les penchants haineux des hommes, au lieu, lorsqu’ils se manifestent, de donner lieu à des rapports de force dévastateurs qui signifient la négation même des relations juridiques, se concentrent en des endroits précis et leur énergie est comme canalisée par les voies de la guerre"19. Et Gentz assène alors son paradoxe : "sans la guerre, il n’y aurait pas de paix sur terre".

Si la caractérisation de la guerre comme un mal nécessaire ou comme un exutoire n’est pas nouvelle, la légitimation de la guerre s’appuie chez lui sur des bases originales. Gentz rompt avec les Lumières quand il sépare "la loi de la raison et la loi de la nature"20, mais il s’éloigne également de la perspective hobbesienne, alternative habituelle à la précédente, quand il affirme que la paix parfaite à l’intérieur des sociétés est, elle aussi, "une tâche qui ne laisse pas beaucoup d’espoir"21. En effet, pour Hobbes, l’état social n’est pas un état de guerre même si l’état de nature subsiste entre les nations tandis que chez Gentz, l’idéal de l’État parfait est aussi irréalisable que celui de la paix perpétuelle, bien qu’il doive, lui aussi, demeurer un "idéal de la raison".

La guerre possède donc des avantages qui relèvent de l’ordre social : elle développe l’esprit humain, "elle a suscité les découvertes les plus importantes dans les sciences et les arts ; elle a incité à la diffusion, à l’accroissement et au raffinement de l’industrie, à l’extension et à la vivification de toutes sortes d’activités humaines"22. Encore plus que la paix, elle a favorisé les échanges entre les hommes et poussé les gouvernements à se surpasser. Elle est même à l’origine de l’épanouissement des vertus telles que "l’esprit de décision, la persévérance, le calme devant le danger, la force de caractère dans le malheur" et enfin l’amour de la patrie. En faisant l’apologie de la force civilisatrice de la guerre, Gentz rompt une fois de plus avec les Lumières. Si certains philosophes avaient déjà énoncé le paradoxe que la guerre induisait une certaine forme de développement des capacités humaines, c’était pour mieux affirmer qu’il ne s’agissait là que d’une ruse de la nature par laquelle s’exprimait la perfectibilité humaine malgré les combats, Gentz va plus loin en reliant guerre et vertu23.

L’ordre européen, le droit et la Révolution française

A l’image de Burke dans Letters on a regicide peace24, Gentz considère que le système de l’équilibre jouait sous l’Ancien Régime le rôle d’une constitution européenne imparfaite imitant le principe fédéraliste sans en avoir les inconvénients pratiques. Cette constitution imparfaite — dont a vu plus haut qu’elle est le seul objectif raisonnablement réalisable en politique — était une sorte d’organisation "fédérative naturelle de l’Europe" dont le but était de réduire les effets des guerres. Il s’agissait donc "d’atteindre, grâce à des pactes séparés, ce que le projet de l’abbé de Saint-Pierre promettait de réaliser grâce à un pacte général"25.

Extrait 4 : Ibidem, p. 84-85.

« Au moment où la Révolution fit irruption en France, l’Europe avait franchi un pas significatif en direction d’une Constitution plus pacifique entre les peuples. De tous les pas accomplis en cette direction, le plus significatif fut sans doute la découverte des vrais principes de l’économie politique. Une perception éclairée, libérale, et bénéfique des véritables besoins et des véritables intérêts de pa nation évinça le faux système qui fondait la grandeur et la prospérité des États sur la guerre et les conquêtes. (…) À la même époque, la relation réciproque des peuples apparut sous une lumière dont on se doutait à peine jusque là. On s’est aperçu que l’industrie, le commerce et la richesse sont en réalité des biens collectifs qui, même s’ils trouvent leur point d’appui dans tel ou tel État, favorisent cependant plus ou moins le bien être de tous ; que même les nations les plus riches tirent de l’aisance de leurs voisins et de toutes les autres nations des avantages beaucoup plus grands que de leur pauvreté ; et que les ravages de la guerre, où qu’elle se déroule, retombent, en dernier ressort, sur la société entière. (…) Dès lors, une nouvelle ère de sagesse, d’humanité et de paix semblait de tous côtés s’ouvrir pour l’Europe. Il est assurément vrai qu’avec ces progrès décisifs de la raison, la formation morale n’avançait presque nulle part du même pas. La grande majorité des hommes, de même que les souverains, ne progressait pas vers la justice au même rythme et dans les mêmes proportions que le développement des lumières. Divers événements politiques, à l’entour des années 1770, éveillèrent même le soupçon que les principes du droit public, en cette époque de haute culture pour l’esprit, soient tombés dans un mépris encore plus grand que celui dont les avaient entourés, les périodes les plus sombres de la brutalité et de la barbarie. Cependant, le développement et l’amélioration de la théorie aussi bien que la diffusion croissante, parmi les hommes, d’un mode de pensée plus éclairé et plus libéral, représentaient en soi un gain inestimable, décisif et durable. Tôt ou tard, la théorie exercerait à coup sûr une influence sur les principes pratiques et sur le caractère. Ce que, finalement, le respect pour la moralité et le droit ne pouvait pas réaliser directement, le rapport de la théorie et de la pratique le rendrait possible en garantissant aux hommes leur intérêt mieux compris. L’Europe se trouvait dans cette situation, certes non désespérée, lorsque, soudainement, éclata la Révolution française. Les plus récents progrès de la politique contribuèrent à l’accélération de l’événement révolutionnaire. Un nombre considérable d’hommes et, en vérité, la partie la meilleure et la plus noble de ceux qui lui étaient favorables, se sont plus à croire que, dans son sillage, les désirs, les projets et éventuellement aussi les rêves d’une politique philanthropique allaient dorénavant se réaliser tout d’un coup. Ces hommes ne concevaient et ne voyaient que ce but exaltant ; alors, ils mésestimèrent leurs forces, ils recoururent à des moyens inappropriés et ils se trompèrent de voie. Ils crurent que l’espèce humaine allait atteindre tout de suite les buts que la nature avait prévu d’atteindre graduellement et dont elle avait placé l’accomplissement sous les conditions éternelles du droit et de la sagesse. Ils planèrent au dessus d’eux mêmes et se précipitèrent d’abîme en abîme. Ils avaient voulu bâtir dans leur pays un modèle parfait de Constitution (das Modell einer Staatsverfassung), la liberté, la dignité de l’homme, la souveraineté de la loi et, soudain, ils se trouvèrent entourés de ruines, de délits et d’anarchie. Ils s’étaient imaginé qu’ils allaient réunir tous lés peuples de la terre dans une grande fédération cosmopolitique, mais ils déclenchèrent la guerre mondiale la plus terrible qui ait jamais ébranlé et divisé la société. »

Grâce au système de l’équilibre, "l’Europe avait franchi un pas significatif en direction d’une constitution plus pacifique entre les peuples"26. Le tableau que dresse Gentz de l’Europe d’avant la Révolution française est celui d’une amélioration constante des principes moraux entre les peuples : la découverte des "vrais principes de l’économie politique", la croissance industrielle et commerciale et le développement des Lumières ouvraient "une nouvelle ère de sagesse, d’humanité et de paix". Il suffisait donc d’attendre que ces principes moraux fassent leur effet dans la pratique en montrant aux hommes que leur intérêt était lié à cette constitution imparfaite.

La Révolution française vient briser ce mouvement objectif. Pour Gentz, la faute en incombe à la précipitation des patriotes européens qui ont cru que "les rêves d’une politique philanthropique allaient se réaliser tout d’un coup"27. Au lieu de laisser faire le mouvement à l’œuvre dans le système européen, ils ont cru que "l’espèce humaine allait atteindre tout de suite les buts que la nature avait prévu d’atteindre graduellement". Comme Burke, Gentz met en cause les "abstractions funestes", les "chimères" des révolutionnaires. Ce sont elles qui ont provoqué la montée de l’immoralité dans le système européen. Gentz relève tout de même que, dès les années 1770, un certain nombre d’événements (dont la partition de la Pologne) avaient montré que les principes du droit public sur lesquels était fondée la société européenne étaient tombés en discrédit, mais c’est bien la Révolution française qui a finalement porté le coup de grâce aux principes pacifiques. En voulant réunir "tous les peuples de la terre dans une grande fédération cosmopolitique", elle a déclenché "la guerre mondiale la plus terrible qui ait jamais ébranlé et divisé la société" 28. La chimère de la paix perpétuelle, "fruit de l’orgueilleuse philosophie", est donc objectivement responsable de la guerre perpétuelle.

Non seulement la Révolution française n’a pas fait avancer l’objectif de la paix en Europe, mais elle a renforcé les motifs, les moyens et les prémices de la guerre. En détruisant l’équilibre, elle a remplacé le droit par la violence en tant que fondement du système européen. Le pouvoir militaire s’est partout raffermi. La Révolution française "a fondé un nouveau système militaire, conféré aux opérations militaires une spécification nouvelle et plus large, une homogénéité, une ampleur et un rayon d’influence dont les guerres les plus sanglantes des premiers temps de l’histoire ne nous ont même laissé aucun exemple"29. Le recours à la guerre est devenu plus facile et ce funeste secret sera bientôt partagé par toutes les nations européennes. La Révolution a surtout fait entrer le continent dans une ère sans droit qui provoque partout un découragement de l’espèce humaine. Gentz renverse donc totalement la problématique kantienne qui voyait dans l’existence de la France révolutionnaire la preuve d’un progrès du droit30. Nul ne sait quand cette période de transition prendra fin, mais la tâche la plus urgente des politiques doit être de reconstruire un ordre continental. Pour cela, il faut une "nouvelle fondation théorique" de l’équilibre "qui puisse épargner au continent d’autres dérapages, dangereux pour la sécurité de l’Europe"31.

Pour Gentz, la véritable théorie de l’équilibre n’est pas applicable à la période révolutionnaire, car elle implique une modération, une auto-contrainte impossible dans la période de transition qui repose sur la force, la violence et le rejet du droit. Il est donc illusoire de penser pouvoir revenir à l’ancien ordre européen. Mais cette ère prendra fin et un nouveau système de l’équilibre devra se mettre en place, un équilibre à la fois conservateur en ce qu’il assure la sécurité des États et progressiste dans la mesure où il tient compte de l’évolution de la société et des rapports réels entre les États32. La base de ce nouveau système doit être le droit d’intervention. Gentz le théorise dans son ouvrage suivant (Sur l’origine et le caractère de la guerre contre la Révolution, 1801). C’est l’existence d’un concert des souverains qui légitime l’ingérence, car la stabilité européenne prime sur le droit des peuples33.

Pour Gentz, l’ordre des puissances se construit donc contre les droits des peuples et des gens.

Conclusion

Contrairement à Kant, Gentz rejette le paradigme de la paix perpétuelle, jusque là central dans le débat sur les relations entre les peuples. Il comprend fort bien que la Révolution française a détruit de manière irréversible l’ancien système des États européens mais il refuse l’idée kantienne d’un mouvement objectif de l’humanité vers une constitution "cosmopolitique" et constate qu’aucun nouveau système ne s’est encore mis en place : le continent entre donc dans une ère sans droit. Face à ce problème de la "transition" entre deux époques, Gentz apporte une réponse qui se veut conservatrice, mais qui comprend en réalité bien des éléments nouveaux dans la manière d’envisager la réorganisation de l’Europe.

Gentz est avant tout préoccupé par l’ordre européen. L’idée de droit des nations, indépendamment du système de poids et de contrepoids de l’équilibre européen, lui semble dangereuse et chimérique. L’ordre des États est régulé par la puissance et par la guerre, Gentz ne se prononce pas pour un mode sans droit, mais pour un droit encadré par le mécanisme supérieur de l’équilibre.

Bien que Gentz idéalise le système de l’équilibre de l’Ancien Régime, il n’entretient pas l’illusion du retour en arrière. L’ordre dont il se fait le propagandiste est bien un ordre nouveau malgré sa volonté affirmée de continuité34. Ordre nouveau, car il s’applique à une Europe bouleversée par le principe de réunification et par les guerres révolutionnaires, mais aussi parce que ses fondements idéologiques sont une rupture avec les Lumières, et notamment avec le paradigme de la paix perpétuelle. L’équilibre de Gentz n’est plus celui d’Utrecht, mais déjà celui de Vienne.

1Il n’est pas question ici d’interroger le concept "d’ordre" ou de "système européen", signalons seulement que l’expression de "système des États européens" fait partie du vocabulaire politique dès la fin du XVIIe siècle. Sur les objectifs de la guerre, voir le débat au parlement anglais dans W. Cobbett, Parliamentary History of England, 36 vols, 1806-1820, tomes 32-36, voir également l’analyse de Benjamin Constant dans De la force du gouvernement actuel de la France et de la nécessité de s’y rallier (1796), rééd. Paris, Flammarion, 1988, p. 48.

2Sur le problème de la transition entre deux systèmes des États européens, voir P. et N. Onuf, Federal Union, Modern World. The Law of Nations in an Age of Revolution, 1776-1814, New York, 1993, p. 172 et suivantes.

3Sur ce débat, voir notamment A. Dietze (éd.), Ewiger Friede ? Dokumente einer deutschen Diskussion um 1800, Munich, 1989. Voir également K. von Raumer, Ewiger Friede, Friedensrufe und Friedenspläne seit der Renaissance, Munich, 1953.

4J. Droz, L’Allemagne et la Révolution française, Paris, PUF, 1949, p. 88. L. Calvié "Le début du siècle nouveau : guerre, paix révolution et Europe dans quelques textes allemands de 1795 à 1801" dans Le cheminement de l’idée européenne dans les idéologies de la paix et de la guerre, Actes du colloque de Besançon 1990 publiés par M. Gilli, Université de Franche-Comté, 1991, p. 137.

5J. Droz, L’Allemagne et la Révolution française, op. cit., pp. 76, 96.

6Introduction de Joël Lefebvre à Kant, Pour une paix perpétuelle, Lyon, PUL, 1985, p. 40.

7L. Calvié "Le début du siècle nouveau : guerre, paix révolution et Europe dans quelques textes allemands de 1795 à 1801", op. cit., p. 137.

8J. Lefebvre, La Révolution française vue par les Allemands, Lyon, PUL, 1987.

9F. von Gentz, De la paix perpétuelle, op. cit., p. 44.

10Idem, p. 47.

11M. Belissa et F. Gauthier, "Kant, le droit cosmopolitique et la société civile des nations" dans Annales Historiques de la Révolution française, juillet-septembre 1999, n° 3.

12M. Belissa, Fraternité Universelle et Intérêt national (1713-1795). Les cosmopolitiques du droit des gens, Paris Kimé 1998, pp. 97 et suivantes.

13F. von Gentz, De la paix perpétuelle, p. 53.

14Idem, p. 57.

15Ibid., p. 63.

16Ibid., p. 72

17Ibid., p. 76.

18Ibid., p. 77.

19Ibid., p. 78.

20M. B Aoun, dans Ibid., p. 41.

21Ibid., p. 80.

22Ibid., p. 82.

23Gentz se distingue ici des théories classiques qui reliaient la virtu (au sens machiavélien) et la guerre. La vertu dont il s’agit chez Gentz est la "vertu" sociale et politique des Lumières.

24"Letters on a regicide peace" dans The Writings and Speeches of Edmund Burke, Clarendon Press, Oxford, 1991. Burke explique notamment que l’équilibre jouait le rôle d’une sorte de common law à l’échelle continentale.

25F. von Gentz, De la paix perpétuelle, p. 67.

26Idem, p. 84.

27Ibid., p. 85.

28Ibid., p. 85.

29Ibid., p. 87.

30Gentz n’est pas le seul à faire cette analyse, il est d’ailleurs très fortement influencé par les publicistes contre-révolutionnaires anglais qui écrivent à la même époque, sur ce sujet voir P. et N. Onuf, Federal Union, Modern World. The Law of Nations in an Age of Revolution, 1776-1814, op. cit., pp. 185 et suivantes. Les auteurs écrivent notamment "Spokesmen for the ministry argued that the collapse of the European balance subverted the law of nations and thus inaugurated a new epoch of lawlesness", p. 185. A l’inverse, une partie des intellectuels anglais et allemands voient dans les paix de Lunéville et d’Amiens la possibilité d’une Europe pacifiée, voir L. Calvié "Le début du siècle nouveau : guerre, paix révolution et Europe dans quelques textes allemands de 1795 à 1801", op. cit.

31M. B. Aoun dans F. von Gentz, De la paix perpétuelle, p. 15.

32J. Droz, L’Allemagne et la Révolution française, op. cit., pp. 387-392.

33M. B. Aoun dans F. von Gentz, De la paix perpétuelle, p. 19.

34L. Bély, Vienne (1815) avant et après, un siècle de paix relative ; dans Nous et les autres. Les enjeux de la paix. XVIIIe - XXIe siècle (Colloque de Caen, 8-9 décembre 1994), Paris 1993, pp. 41-53.